-

Jeudi 7

13h15

-

Jeudi 21

13h15

Fait en classe

Conversation.

« J’emporterai le feu » de Leïla Slimani (Gallimard).

Les fruits et légumes représentés dans le célèbre tableau de Louise Moillon "La marchande de fruits et de légumes", exposé au musée du Louvre.

Cliquer sur l'image pour l'agrandir Fruits et légumes visibles dans le tableau :

- Abricots : La marchande propose à la cliente un panier rempli d'abricots, fruit central de la scène.

- Pêches : Quelques pêches dans le panier de la cliente.

- Pommes : On remarque plusieurs pommes dans un large panier sur la table.

- Prunes : Des prunes violettes sont disposées dans un saladier en bas au centre.

- Raisin : Des grappes de raisin bleu-vert apparaissent sur la table.

- Courges et melons : À droite, on trouve des courges (potirons ou citrouilles) et deux melons.

- Artichauts : Juste devant la courge, on voit des artichauts verts.

- Choux : Il y a un gros chou vert à droite.

- Aubergines et courgettes : À côté du chou, quelques légumes allongés, probablement des aubergines et/ou courgettes.

- Petits fruits rouges : Dans le panier à gauche, on peut distinguer des petits fruits qui ressemblent à des fraises.

- Autres : Il y a aussi un petit chat, élément anecdotique et charmant (?) du tableau.

Les couleurs et la variété des produits témoignent du talent de Louise Moillon pour la nature morte et la mise en scène de la vie quotidienne. Ce type de composition, influencé par les maîtres flamands, allie réalisme et harmonie chromatique.

Ce tableau est un parfait exemple de la richesse du marché parisien du XVIIe siècle et de la symbolique des fruits et légumes dans lʼart baroque.Devoirs

Apprendre la nouvelle métaphore. Cliquer ICI.

Réviser les métaphores apprises au printemps. Cliquer ICI.

-

Jeudi 24

13h15

Fait en classe

Conversation.

Exercice 5 page 38.

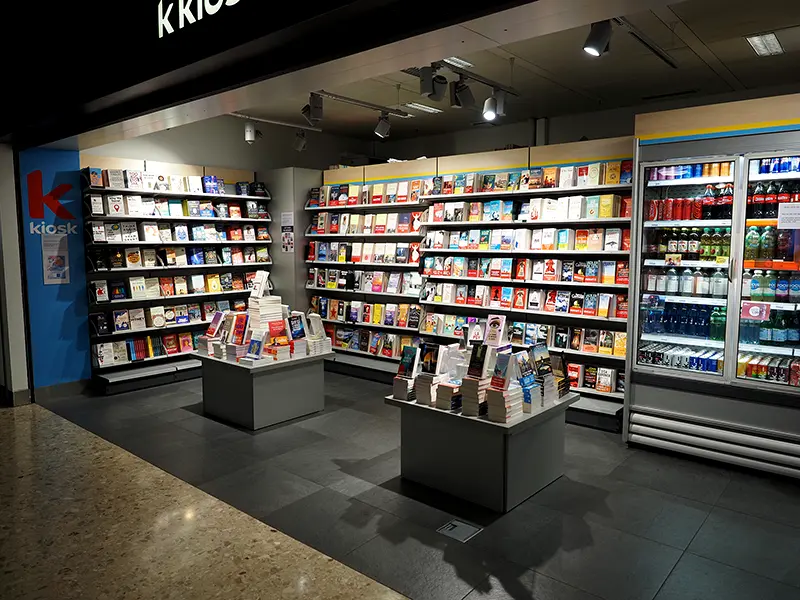

Les photos de Hiroko

« Dans un kiosque ».

Cliquer sur l'image pour l'agrandir Cipango

Une revue scientifique sur le Japon.

Cas unique dans l’histoire contemporaine, au Japon la Seconde Guerre mondiale s’est achevée en même temps qu’avait lieu la décolonisation, en 1945. Ce phénomène est à l’origine de nouveaux discours sur l’unicité et l’homogénéité ethnique du peuplement de l’archipel. Le travail d’Oguma Eiji a ainsi montré comment les représentations de l’identité nationale changèrent, dans les discours politiques et dans les sciences sociales, entre l’époque de l’empire colonial et la période postcoloniale. Du temps de l’empire colonial (1895-1945) en effet, l’anthropologie et l’archéologie avaient estimé que les Japonais étaient venus du continent asiatique. Elles avaient alors développé des modèles invasifs ou substitutifs et, dans ce cadre, les chercheurs de la Société d’anthropologie de Tōkyō (fondée en 1884) avaient conclu à une substitution du peuplement de l’archipel durant la Protohistoire. Après l’annexion de la Corée en 1910, les chercheurs des universités impériales de Tōkyō et de Kyōto considérèrent les Japonais comme un peuple métissé, composé à partir de plusieurs races issues de l’ensemble de l’Asie orientale. Au début du xxe siècle, Japonais et Coréens étaient donc considérés comme constituant « un seul et unique peuple » depuis les temps protohistoriques. Mais l’apogée et la chute de l’empire colonial virent un retournement total de ce paradigme des origines nationales : schématiquement, on peut considérer que les anthropologues commencèrent à souligner la spécificité raciale du « peuple japonais » vers 1940, pour ensuite soutenir, après 1945, l’idée de continuité raciale des Japonais sur l’archipel depuis la Préhistoire. Autrement dit, « de nombreuses années de recherche ont permis [à l’archéologie post-1945] de créer un récit objectif à même de remplir le vide laissé par le rejet du récit impérial qui présupposait d’accepter de façon absolue les anciennes chroniques ». C’est ici qu’intervient l’idée de continuité biologique des Japonais, contre les mythes fondateurs de la dynastie impériale. Après la décolonisation « un mythe succédait à un autre »

(...)

En 1947, Hasebe redécouvre sur une étagère la réplique en plâtre d’un os de bassin retrouvé à Akashi.

(...)

Naguère discret dans ces débats sur le peuplement préhistorique de l’archipel, Hasebe s’empare du bassin d’Akashi pour affirmer, devant la Société japonaise de géologie (Nihon chishitsu gakkai 日本地質学会), qu’il s’agissait assurément d’un os d’une femme du Pléistocène. Il affirmait ainsi qu’il existait une continuité ethnique sur l’archipel depuis les premiers peuplements. Hasebe avait déjà proposé l’idée de la pureté ethnique des Japonais dans ses premiers papiers universitaires...

Le 6 juillet

La rencontre à la Médiathèque

Devoirs

Exercice 6 page 40.

-

Jeudi 31

13h15

Fait en classe

Conversation.

Le Masque et la Plume, une émission de radio de critique de livres, de films et de pièces de théâtre, depuis en 1955.

Exercice 6 page 40.

Devoirs

Exercice 6 page 40.