-

Jeudi 7

14h00

Fait en classe

« Une langue venue d'ailleurs » lu jusqu'au chapitre 7 : « Le conseil d’un ami français fut décisif : chacun devrait parler à l’enfant sa langue d’origine. C’est la seule manière de respecter les souvenirs les plus lointains, les choses enfouies au plus profond de soi-même, les goûts, les préférences, les penchants dont on n’est pas maître, bref tout ce qui relève peut-être de l’inconscient. J’ai commencé à devenir véritablement un sujet parlant en français vers l’âge de vingt-deux ou vingt-trois ans. Or il est essentiel que j’arrive à faire passer, dans les relations que j’aurai avec mon enfant, tout ce qui se situe dans les strates constitutives de mon existence formées avant mon passage à l’époque où l’usage du français devient un important élément de structuration de ma personnalité. Ma vie est en effet constituée, je le rappelle, de deux époques différentes : l’époque du monolinguisme japonais et l’époque plus tardive et plus longue qui se caractérise par ma double appartenance linguistique, par mon choix délibéré de ne pas faire du français le simple objet ou le simple instrument de ma vie professionnelle d’enseignant, par ma ferme décision de demeurer double, intentionnellement et obstinément double, jusqu’aux plus petites ramifications de mon être, mon arbre de vie. »

-

Jeudi 21

14h15

Fait en classe

« Une langue venue d'ailleurs » lu jusqu'au chapitre 7 : « J’ai accompagné ma fille au cours de ses études, dans le primaire mais aussi et surtout pendant toute la durée du secondaire. Elle était dans une soi-disant bonne école japonaise, mais j’ai vu que l’enseignement n’y était pas de nature à mettre en branle l’esprit des élèves. L’école n’y était pour rien, c’était tout le système, toute l’organisation, voire toute la conception de l’enseignement qui me paraissait souffrir d’un sérieux dysfonctionnement. Le cours d’anglais, celui de japonais aussi bien que les disciplines relevant des sciences humaines et sociales m’ont semblé particulièrement inquiétants, car rien ne laissait paraître que les élèves étaient conduits à s’éveiller au monde, en se détachant de leur quotidien immédiat : personne ne semblait se préoccuper de l’enseignement en tant que travail d’éloignement et d’arrachement à soi, et non de proximité. Rien n’indiquait que les élèves étaient amenés à faire un usage actif de leur esprit par la voie de l’analyse, de la lecture des grandes œuvres, par ce que j’ai envie d’appeler avec Cioran des « exercices d’admiration ». Ils étaient enfermés dans un interminable cycle de bourrage de crâne. Peu de place réservée à la dimension sonore et dramatique de la langue ; aucune place faite à l’exercice critique de la raison face aux textes. J’ai été contraint de dire à ma fille de suivre la voie paternelle, celle que je lui montrais, au lieu d’écouter sagement ses professeurs. »

Cliquer sur l'image pour l'agrandir Cliquer sur l'image pour l'agrandir Cliquer sur l'image pour l'agrandir Cliquer sur l'image pour l'agrandir -

Jeudi 24

14h15

Fait en classe

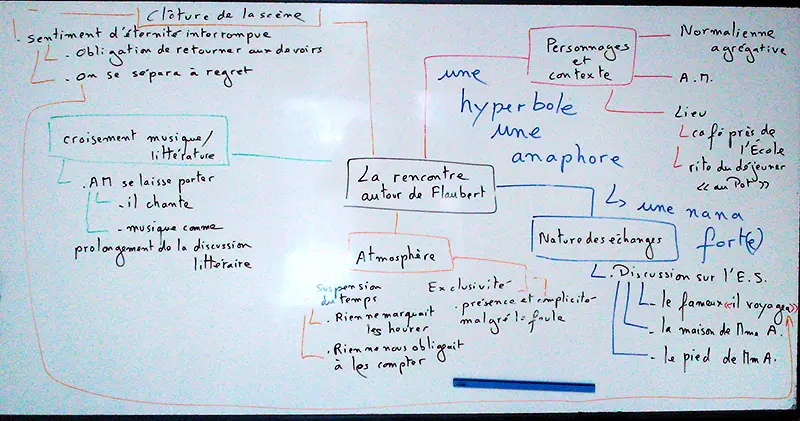

« Une langue venue d'ailleurs » lu jusqu'à la partie III Paris-Tokyo, chapitre 6 : « On se sépara à regret. »

Starobinski

Chapitre 5 :

... j’ai finalement le sentiment de ne connaître réellement et intimement que sa voix tout à la fois claire, sonore, discrètement mélodieuse. Cette voix , je l’ai entendue en effet deux ou trois fois à la radio ou, plus récemment, sur Internet. Chaque fois, c’était une émission de France Culture. Starobinski est donc une voix...Le 6 juillet

La rencontre à la Médiathèque

-

Jeudi 31

14h15