-

Mercredi 6

19h00

Fait en classe

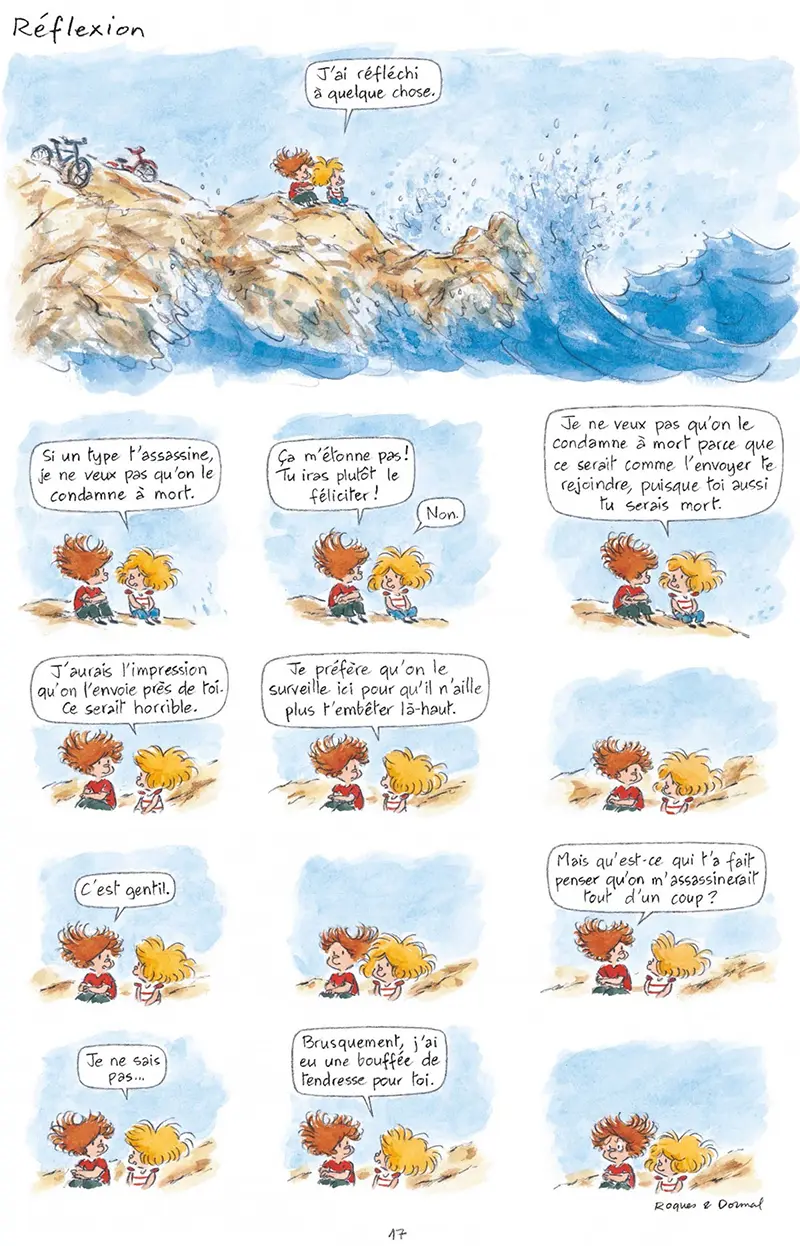

Conversation.

« Les gros mots ».

Cliquer sur l'image pour l'agrandir « Les gros mots ».

Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu.

Cliquer sur l'image pour l'agrandir Corrections

Exercice 22 page 46.

Selon José Bové (syndicaliste agricole), c’est efficace et il faut intensifier ces actions sous différentes formes car la dénonciation ne suffit plus : actions plus fortes de sensibilisation, implication de chacun pour que les choses changent. Il cite les exemples du démantèlement du McDo, du fauchage des champs d’OGM, du décrochage du portrait du président de la République.

Pour Arnaud Gossma, ce mouvement est contre-productif : agir en violant le droit risque de produire l’effet inverse de celui qui est recherché. Les militants peuvent aller rencontrer leur député, leur maire, pour lui faire part de leurs préoccupations environnementales, en restant dans le cadre du droit. Par exemple, des associations qui ont saisi un juge ont fait progresser la loi et la protection de l’environnement.Obon

Questions.

- Quelle est la différence entre un mot grossier, un juron et une insulte ?

- Pourquoi certains mots nous choquent-ils ? □ Ils sont linguistiquement erronés.

□ Ils réfèrent à une injustice passée.

□ Ils ont pour origine des obscénités.

□ Ils nous obligent à taire la vérité.

- En quoi l'humour des films français se distingue de celui des films québécois ?

- Qu'est-ce que le « retournement du stigmate » ? En avez-vous déjà usé? -

Mercredi 20

19h15

Fait en classe

Conversation.

« J’emporterai le feu » de Leïla Slimani (Gallimard).

"Les monstres existent, mais ils sont trop peu nombreux pour être vraiment dangereux ; ceux qui sont plus dangereux, ce sont les hommes ordinaires, les fonctionnaires prêts à croire et à obéir sans discuter" - Primo Levi -"Si c'est un homme" (1947).

Les fruits et légumes représentés dans le célèbre tableau de Louise Moillon "La marchande de fruits et de légumes", exposé au musée du Louvre.

Cliquer sur l'image pour l'agrandir Fruits et légumes visibles dans le tableau :

- Abricots : La marchande propose à la cliente un panier rempli d'abricots, fruit central de la scène.

- Pêches : Quelques pêches dans le panier de la cliente.

- Pommes : On remarque plusieurs pommes dans un large panier sur la table.

- Prunes : Des prunes violettes sont disposées dans un saladier en bas au centre.

- Raisin : Des grappes de raisin bleu-vert apparaissent sur la table.

- Courges et melons : À droite, on trouve des courges (potirons ou citrouilles) et deux melons.

- Artichauts : Juste devant la courge, on voit des artichauts verts.

- Choux : Il y a un gros chou vert à droite.

- Aubergines et courgettes : À côté du chou, quelques légumes allongés, probablement des aubergines et/ou courgettes.

- Petits fruits rouges : Dans le panier à gauche, on peut distinguer des petits fruits qui ressemblent à des fraises.

- Autres : Il y a aussi un petit chat, élément anecdotique et charmant (?) du tableau.

Les couleurs et la variété des produits témoignent du talent de Louise Moillon pour la nature morte et la mise en scène de la vie quotidienne. Ce type de composition, influencé par les maîtres flamands, allie réalisme et harmonie chromatique.

Ce tableau est un parfait exemple de la richesse du marché parisien du XVIIe siècle et de la symbolique des fruits et légumes dans lʼart baroque.Corrections

Questions.

- Quelle est la différence entre un mot grossier, un juron et une insulte ?

Le mot grossier, le « gros mot » est un mot qui sort du langage standard car intrinsèquement choquant, notamment parce qu’il évoque des tabous corporels, religieux ou sexuels, par exemple : ce mec, c’est vraiment un trou du cul. Le juron est un mot qui nous échappe spontanément, et qui ne s’adresse à personne, par exemple : bordel ! j’ai encore oublié mes clés ! L’insulte est une attaque verbale envers une personne, par exemple : arrête ça, espèce d’abruti !

- Pourquoi certains mots nous choquent-ils ? □ Ils sont linguistiquement erronés.

□ Ils réfèrent à une injustice passée.

□ Ils ont pour origine des obscénités.

□ Ils nous obligent à taire la vérité.

□ ou Ils réfèrent à une injustice passée.

Ils ont pour origine des obscénités.

- En quoi l'humour des films français se distingue de celui des films québécois ?

Alors que l’humour des films québécois reste politiquement correct, l’humour des films français joue au contraire sur les tabous, sur les discriminations, sans retenue apparente.

- Qu'est-ce que le « retournement du stigmate » ?

Cela consiste en une appropriation de l’offense par la personne ou le groupe insulté. La cible de l’insulte la réutilise, la fait sienne, alors que ceux qui ne font pas partie de ce groupe doivent éviter de l’employer.Devoirs

Exercice 23 page 46.

-

Mercredi 27

19h00

Fait en classe

Conversation.

Exercice 23 page 46.

Exercices 25, 26 page 47.

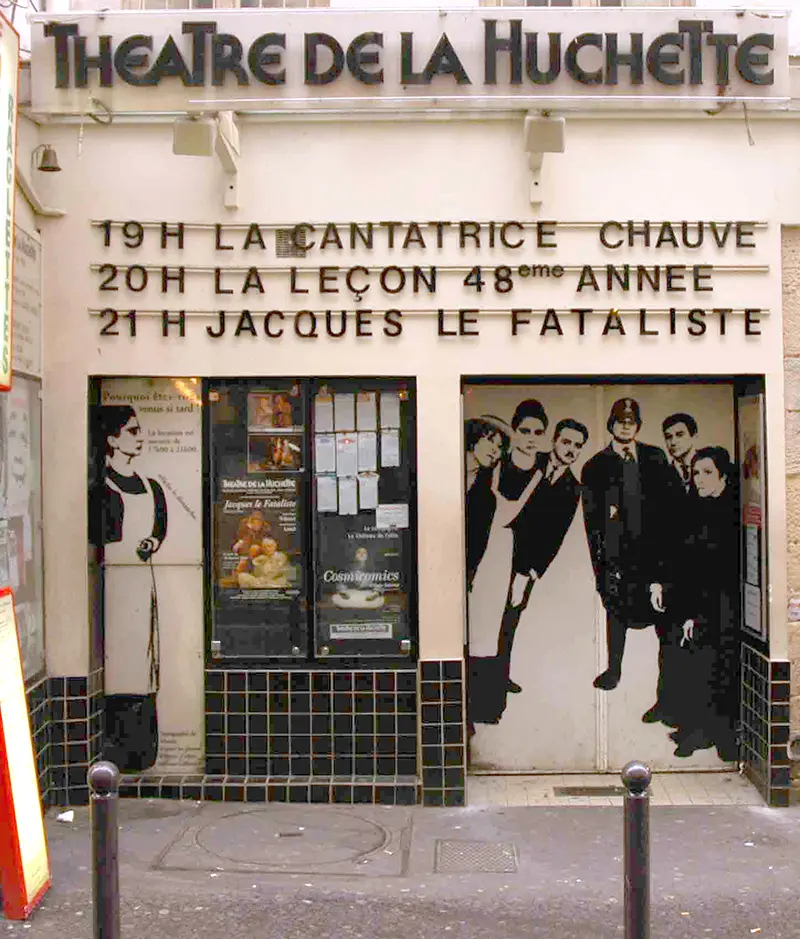

La cantatrice chauve

À la découverte de « La Cantatrice chauve » au Théâtre de la Huchette.

Imaginez une pièce de théâtre qui ne ressemble à rien de ce que vous avez déjà vu : pas d’histoire au sens classique, des dialogues qui semblent tourner en rond, des personnages absurdes qui parlent sans vraiment se comprendre… Bienvenue dans l’univers de La Cantatrice chauve, la première pièce écrite par Eugène Ionesco en 1950, devenu un des chefs-d'œuvre du théâtre de l’absurde.

Que raconte la pièce ?

Tout commence dans un salon anglais, autour d’un couple, M. et Mme Smith. Accueillant leurs amis, les Martin, ils échangent des banalités sur la vie quotidienne : le dîner, le temps, l’heure de se coucher… Ces dialogues, qui pourraient paraître normaux, deviennent progressivement absurdes, incohérents, et révèlent l’impossibilité de communiquer réellement. Ajoutons à cela un capitaine des pompiers qui passe avec ses anecdotes étranges, et soudain, un titre mystérieux — La Cantatrice chauve — dont on cherche le sens… mais qui n’apparaît jamais !

La pièce ne raconte donc pas une « histoire » traditionnelle : c’est plutôt une expérience, une manière d’observer le langage qui se dérègle, la logique qui se défait, et les personnages qui basculent dans un comique aussi hilarant qu’inquiétant.

Pourquoi est-ce une pièce à voir absolument ?

• Un monument du théâtre de l’absurde : Ionesco a ouvert une nouvelle voie dans le théâtre du XXe siècle, en montrant que le vide, l’ennui et l’absurdité de la vie moderne pouvaient devenir matière à comédie.

• Une expérience inoubliable pour les spectateurs : on rit beaucoup, mais en même temps, on se pose des questions sur la communication, le langage et même sur soi-même.

• Un spectacle mythique à Paris : depuis 1957, La Cantatrice chauve est jouée sans interruption au Théâtre de la Huchette, une petite salle chaleureuse située dans le Quartier latin. C’est un lieu chargé d’histoire, presque un passage obligé pour tous les amoureux du théâtre. C'est les 18300e représentation ce soir !

C'est facile !

• Le texte est à la fois simple dans sa langue (phrases courtes, dialogues banals) et riche en interprétations. Il permet d’écouter et d’apprendre des formes de conversation du quotidien tout en découvrant une réflexion profonde sur le langage.

• Le comique de répétition, les quiproquos et les situations absurdes parlent à tous, quelles que soient la culture ou la langue.

• Voir la pièce en France, dans son théâtre d’origine, c’est vivre une expérience unique.

Une invitation au voyage

Lire La Cantatrice chauve, c’est s’initier à un théâtre différent, drôle, étrange, mais très moderne. Aller la voir ensuite à Paris, au Théâtre de la Huchette, c’est un peu comme entrer dans une légende vivante du théâtre français, au cœur du Quartier latin animé. Alors, laissez-vous tenter : entrez dans ce salon anglais où rien n’a de sens… sauf le plaisir du théâtre !Corrections

Exercice 23 page 46.

Aller à la castagne avec la police (registre familier) : se bagarrer avec, se battre contre.

Prôner la désobéissance : faire l’éloge de, recommander.Exercice 25 page 47.

Phrase 1 : indicatif – caractéristique réelle.

Phrase 2 : subjonctif – caractéristique hypothétique.Exercice 26 page 47.

À l'indicatif – au subjonctif – au subjonctif

Devoirs

Exercice 24 page 46.

Apprendre la nouvelle métaphore. Cliquer ICI.

Réviser les métaphores apprises au printemps. Cliquer ICI.

-

/

/

Fait en classe

/